2018/11/10

口腔習癖とは

みなさん、こんにちは。歯科衛生士の常川怜奈です。

11月7日は立冬と言われ、朝夕も上着がないと、寒いと感じるようになってきました。

季節の変わり目は体調を崩しやすいので、暖かくお過ごしください。

医院でエアコンが効きすぎていることがありましたら、近くのスタッフに遠慮せず、お伝えください。

すぐに調整させていただきますね。

今回は、口腔習癖についてお話していきます。

口腔習癖とは、噛み合わせを阻害してしまう癖のことを言います。

この口腔習癖にはいろいろな種類があるので、今回は絞って紹介していきます。

①拇指吸引癖(ぼしきゅういんへき)

親指を加えて、吸う癖のことで、一般的には指しゃぶりと言われているものをさします。

赤ちゃんはみんな指しゃぶりをしていますよね?

これは哺乳反射と言ってミルクを飲むために必要な反射なのです。

また、生後の口腔機能の発達に伴って、生後4~5か月頃に乳児の90%近くが指しゃぶりを行います。

したがって、乳児期の拇指吸引癖は生理的なものなので問題はありません。

しかし、3~4歳頃に自然に減少する癖が継続しているとその度合いによって噛み合わせに問題が出てきます。

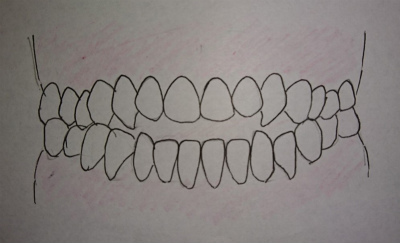

影響として、上顎前歯が唇側に押されることで出っ歯になったり、前歯部が噛み合わない開咬(かいこう)になることがあります。

これが開咬と言われるイメージ図です。「イー」と噛んだ時、前歯があいてしまう状態を指します。

②舌突出癖(タングスラスト)・ろう舌癖

上下の歯の間に舌を突き出す癖のこと。

上の歯が前に出てしまったり(いわゆる出っ歯)、前歯が噛み合わない原因になります。

他の癖に比べ、見つけにくいので、要注意ですね。

③吸唇癖(きゅうしんへき)

くちびるを吸う癖のこと。

特に下唇を吸うことが多いと言われています。

この場合、上顎前歯が唇側に傾斜してしまったり、反対に下顎前歯が舌側に傾斜してしまう原因になります。

その結果、前歯が噛み合わない開咬(かいこう)になることもあります。

では次に、これらの口腔習癖により噛み合わせに問題がある場合、どんな影響をもたらすのか考えていきましょう

①発音が難しい。

②食べ物を噛み切ることが出来ない。

③歯磨きがしにくいことで、虫歯のリスクが高くなる。

④見た目が気になる。

など様々あると考えられます。

そうなる前に、口腔習癖をなくすにはどうすれば良いのでしょうか?

指しゃぶりを例に挙げていきます。

指しゃぶりをお子様にやめさせるのはなかなか難しいことです。

指しゃぶりは眠たい時や寂しい時など様々な要因が考えられます。

そこで、毎回根気よく注意するだけでなく、他の物に興味を持たせたり、寝るときにぬいぐるみを抱っこさせるなど、両手が何かで塞がる状況を作ると良いかもしれませんね。

今回お話した口腔習癖は癖の1つなので、意識することが大切です。

皆さんもこのような癖はありませんか?

1度、自分の癖について考えてみてください。

たなか歯科クリニック 歯科衛生士 常川怜奈

月別アーカイブ

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (8)

- 2018年9月 (8)

- 2018年8月 (9)

- 2018年7月 (7)

- 2018年6月 (9)

- 2018年5月 (8)

- 2018年4月 (9)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (18)

- 2017年12月 (19)

- 2017年11月 (19)

- 2017年10月 (21)

- 2017年9月 (20)

- 2017年8月 (17)

- 2017年7月 (20)

- 2017年6月 (20)

- 2017年5月 (21)

- 2017年4月 (20)

- 2017年3月 (21)

- 2017年2月 (19)

- 2017年1月 (18)

- 2016年12月 (20)

- 2016年11月 (21)

- 2016年10月 (21)

- 2016年9月 (20)

- 2016年8月 (19)

- 2016年7月 (21)

- 2016年6月 (17)

- 2016年5月 (19)

- 2016年4月 (18)

- 2016年3月 (18)

- 2016年2月 (20)

- 2016年1月 (19)

- 2015年12月 (17)

- 2015年11月 (17)

- 2015年10月 (16)

- 2015年9月 (17)

- 2015年8月 (16)

- 2015年7月 (21)

- 2015年6月 (20)

- 2015年5月 (19)

- 2015年4月 (20)

- 2015年3月 (21)

- 2015年2月 (18)

- 2015年1月 (19)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (9)

このページの上へ ▲