2018/05/23

噛むことで脳の活性化

皆さんこんにちは

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子です。

GWもあっという間に終わりだんだんと温かくなってきましたね(^^)

患者様の服装が半そでになっていたり、子供たちも日焼けしていたりと、夏が近づいてきました。当院の4月入社の新人さんも入社して約2か月たち、出来ることが増え、だんだんと頼もしいスタッフになってきました(^^)

さて本日は噛むことの重要性についてお話しします。

昔よりも歯ごたえのある食べ物が減り、噛むことが必要なくなってきた現代。じつは噛むことで、脳が活性化され、認知機能が鍛えられるということがわかってきました。

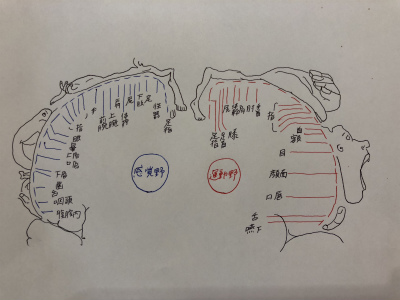

脳の働きによって占める口の役割の図

このように口の中には小さな刺激も敏感に感じ取る能力があります。口の中は全身の多くの刺激を司る特別な器官ということがわかります。

脳の活性化

噛むことによって上記の図の運動野、感覚野が活性化され視床、運動の学習や記憶に関わる小脳などの活性化が起こります。

① 脳の前頭前野の活性化

「知」「情」「意」と深く関わっています。考える、コミュニケーションをとる、喜怒哀楽を制御する、集中する、意欲を出すなど、知的で論理的な機能があります。

② 記憶力のUP

噛むという行為は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚すべての五感をフル稼働させます。これにより、脳に刺激がいき、記憶力がUPします。

高齢者の場合、脳の記憶を司る海馬にも刺激が伝わることにより、認知症の予防につながることがあります。

③ 生活習慣病の予防

脳梗塞や、心筋梗塞といった病気は、血がドロドロになる動脈硬化が原因とされており糖尿病、高血圧、脂質異常症の方がなりやすいと言われています。生活習慣病の予防には、肥満に気を付けなければなりません。

しっかり噛む回数増やすことによって、満腹中枢が刺激され、おなか一杯と脳に思わせることができ、少量でも満腹感を得ることが出来ます。しかし歯ごたえのない食べ物ばかり食べていると、いつまで食べていても脳に刺激が行きづらく、いつも食べすぎの状態になってしまいます。

④ ストレスの解消

過度なストレスがふりかかると、心身の不調をまねくばかりか、脳の海馬の神経細胞死が加速したり、神経細胞同士の伝達に支障が生じて、記憶力が悪ってしまいます。

ストレスに関わるのは脳の扁桃体とです。ストレスが激しいと、この扁桃体が活動しますが、ガムなどを噛むことによって、この扁桃体の活動を押えることができることがわかりました。

イヤなことがあったとき、イライラしたときは、ガムを噛んでみてください。気持ちが楽になるはずです。

歯ごたえのないものがあふれている現代。確かにおいしくて、食べやすいのがメリットかもしれません。しかし、噛むことにはしっかりとした役割があるので、食事の際少しだけでも意識して食事を楽しんでください(^^♪

たなか歯科クリニック

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子

月別アーカイブ

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (9)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (8)

- 2018年1月 (18)

- 2017年12月 (19)

- 2017年11月 (19)

- 2017年10月 (21)

- 2017年9月 (20)

- 2017年8月 (17)

- 2017年7月 (20)

- 2017年6月 (20)

- 2017年5月 (21)

- 2017年4月 (20)

- 2017年3月 (21)

- 2017年2月 (19)

- 2017年1月 (18)

- 2016年12月 (20)

- 2016年11月 (21)

- 2016年10月 (21)

- 2016年9月 (20)

- 2016年8月 (19)

- 2016年7月 (21)

- 2016年6月 (17)

- 2016年5月 (19)

- 2016年4月 (18)

- 2016年3月 (18)

- 2016年2月 (20)

- 2016年1月 (19)

- 2015年12月 (17)

- 2015年11月 (17)

- 2015年10月 (16)

- 2015年9月 (17)

- 2015年8月 (16)

- 2015年7月 (21)

- 2015年6月 (20)

- 2015年5月 (19)

- 2015年4月 (20)

- 2015年3月 (21)

- 2015年2月 (18)

- 2015年1月 (19)

- 2014年11月 (7)

- 2014年10月 (9)

このページの上へ ▲