歯周病と歯石

皆さんこんにちは!

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生士 堀部汐里です。

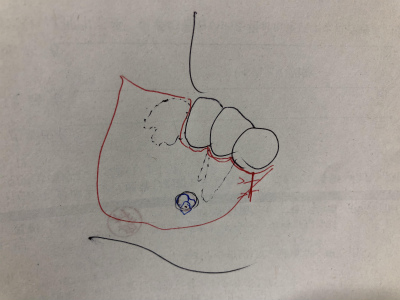

いきなりですが、この写真をご覧ください。

この写真は抜歯をした歯ですが、右の歯は、

これは一体何がついているのでしょうか?

正解は歯石です。

右の歯は、親知らずが虫歯になったために抜歯したもの、

では歯石と歯周病はどのように関係しているのでしょうか?

歯石とは、歯垢(プラーク)

歯垢には細菌が沢山いますが、

ということで細菌がいない歯石が、

ではなぜ歯周病で抜けた歯には沢山歯石がついているのでしょうか

歯石の表面はザラザラしています。

そうすることで、歯肉が炎症を起こし、

そして、歯垢が歯石化してまたそこに歯垢がつく、歯肉が下がる、

そうしていくことで歯を支える骨が溶けてしまい、

また、一度無くなった骨、歯肉は元に戻ることはありません。

歯周病は痛みもなく進んでいく病気です。「痛くないし、

日本では、歯周病に罹患している人が80%

その数値は先進国の中で一番高い数値です。

すごい数値だと思いませんか?

歯磨きをしているつもりでも、

詳しい歯磨き方法を知りたい方や、もしかしたら歯周病かも、

歯磨き方法、

千種区たなか歯科クリニック 歯科衛生 堀部汐里

インプラント治療

こんにちは。

千種区 たなか歯科クリニック 歯科医師 三井誠です。

今回はインプラント治療についてです。

インプラントという言葉は近年では一度は耳にする言葉ではないでしょうか。

歯を失ってしまった時にその機能を回復する治療法の一つです。

長い歴史の中で歯科医療技術は様々な進化をしてきました。

その中でインプラントは革命的な技術として現れました。

きっかけは歯科とは関係のない動物実験中でした。

チタンが骨と一体化するということがたまたま発見され、歯科に応用できないかと考えられたのです。

そしてさらに基本的なベースはそのままに形態、表面性状などが研究され、より早くより強く骨にくっつくための進化が続いています。

ところで、歯を失ってしまった時に行われる治療は3つあります。

入れ歯

ブリッジ

インプラント

この3つです。

それぞれに長所短所があります。

インプラントは条件によってはこの中で一番お口の中への侵襲が少ない治療といえるのかもしれません。

というのも手術こそ必要ですが、周りの歯を削らず機能をそのまま回復することができます。

お口の中には再生する組織とできない組織があります。

再生できない組織の代表が歯、神経です。

ブリッジは装着するのに失った歯の両隣の歯を削る必要があります。

そしてその精度は術者に大きく左右されます。

また入れ歯は一見侵襲がないように見えますが、バネがかけられる歯に負担がかかる事。入れ歯は20パーセント程度しか機能回復できないと言われています。つまり反対側の歯に負担がかかるということです。

またバネがかかる歯にはプラークがたまりやすく虫歯、歯周病のリスクが跳ね上がります。

つまり、再生できない組織への負担が大きいのです。

インプラントは手術が怖いイメージがあったり、事故も起こっているのが事実です。

ですが、現在はCTを撮影することにより3次元的に正確に骨の状態、神経の位置を把握することができます。その上で解析、シュミレーションをしっかり行い、適応症を見極めれば安全に行う事ができます。

もちろん大きな手術になり負担の大きな症例もあります。

ですが、条件がしっかり整った場合とても低リスクなミニマムな治療にもなりえるのです。

例えば両隣に歯が存在する状態(中間歯欠損)や初めて一本歯を失ってしまった時が主な適応症になることが多いです。

また、インプラントは入れ歯とコラボレーションすることもできます。

それぞれの長所を最大限生かして低侵襲で長期予後を見込める提案をさせていただけたら幸いです。

千種区 たなか歯科クリニック

歯科医師 三井 誠

事前検査

皆さん、こんにちは。

歯科ドック

こんにちは!たなか歯科クリニック歯科助手・TCの西田です。まだまだ寒い日が続いていますね。そろそろ花粉も飛び始めているようで、私も喉や鼻など既に症状が出ています。花粉症の症状が酷い方は治療も普段より辛いかと思いますので、お気軽にスタッフに教えて下さいね。休憩を挟みながら治療を進めていけるよう私たちも配慮していきたいと思います。

さて今日は歯科ドックについてお話しようと思います。

1.位相差顕微鏡検査

お口の中の歯周病菌や虫歯菌の種類や量の確認

2.歯周病精密検査

歯周ポケットの深さと出血の有無の測定

3.PCR測定

バイオフィルム(最近の塊)の付着量の測定

4.ガスクロマトグラフィー

口臭がどのような原因から発生しているのかを突き止める口臭検査

5.シュガーロック

1日で取った食事量から虫歯のリスクを把握

6.顎関節の検査

開口量、顎関節の位置や形態の診査

7.口腔内写真

お口の中を部位ごとに分けて撮るお口の中の写真

8.レントゲン撮影

歯をブロックごとに分けて撮影

9.顔貌写真撮影

歯の見えるバランスや骨格の歪み、筋肉のつき方をみていきます

10.サリバテスト

虫歯の根本的な原因の探究

11.CT撮影

三次元的に診断し骨量や骨幅を確認

12.咬合審査

上下の歯型をとり噛み合わせのバランスを審査します

このように検査項目がたくさんあり、

この歯科ドックにより、

また一人一人のリスクを調べた上で、

当院には最新の歯周病治療や虫歯治療を施錠する専任のスタッフが

千種区 たなか歯科クリニック

歯科助手・TC 西田結香

歯牙移植について

皆さんこんにちは

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子です。

さて今はオリンピックが盛り上がっていますね!!スタッフの間でもフィギュアスケートの話題などで盛り上がっていました(^^)アスリートの方々は本当にすごいですね。毎日繰り返し練習を重ね、結果をだす。感動です。歯磨きも一緒で、毎日の繰り返しすることで、虫歯のない健康な歯を継続することが出来るのですね(^^

さて今日は歯の移植(歯牙移植)について。

虫歯や、破折などで歯を失ってしまった場合、ブリッジや入れ歯インプラントの3つが選択されることが多いですが、歯牙移植とは特に親知らずなどの不要な自分の歯を再利用して、必要な部分に移植する方法です。工程としては

① 移植する歯を抜歯する

② 移植先の歯茎に埋める

③ 歯が自然に定着するのを約3か月待つ

メリット

☆安全性が高い

自分の歯を移植することになるので、人工物によるアレルギーの心配がなく拒否反応が起こりにくい

☆歯根膜を残したまま移植可能

歯根膜とは歯を支える歯槽骨と歯の間にあってクッションの役割をしています。この歯根膜のおかげで咬合の力を軽減させたり、食べ物の歯ごたえを感じたり、口内に入ってきた異物を感じ取ったりすることができます。

☆保険適用

デメリット

☆治療の条件がある

歯牙移植ができる条件があるうえに、手術自体も難しいので、扱っている歯科医院は少なくなります。

☆抜髄しなくてはいけない

ほとんどの場合、移植後に歯の神経の処置が必要となります。神経を抜くと、免疫力がさがり、虫歯になったり、破折のリスクも他の歯に比べて高くなってしまいます。

自分の歯も使えて、手術自体も一日で終わるので、とてもいい方法かと思いますが、実はこの歯牙移植をするにはいくつかの条件があります。

条件①移植する歯が生えていること

抜いても支障のない親知らずが使われることが多いですが、矯正治療時に抜歯する4番5番が使用されることがあります。しかし、やはり歯の形がそれぞれ違うので、親知らずは奥歯への移植に使われることが多いです。(矮小歯など歯の形にもよりますが)

特別な形で保存していない限り、過去に抜いた歯は使用できません。歯根を覆う歯根膜が生きている状態でないと、歯がうまく定着しないからです。

条件②骨の量が十分にあること

移植先の歯槽骨が歯周病で吸収されていたりすると、なかなか定着しないので、歯茎が健康であることが条件です。移植の際に歯茎に大きな穴をあけることになるため、骨もそれだけ必要になります。

歯を失うことは本当につらいことだと思います。しかし、ブリッジインプラント入れ歯のほかにももしかしたら歯牙移植という方法があるかもしれません。お気軽にご相談ください(^^♪

たなか歯科クリニック

歯科助手、管理栄養士の加藤実沙子